《價值決勝——中國茶葉品牌成長報告》上篇8:2016中國茶葉區域公用品牌價值評估報告

導 讀:

又到一年采茶時。

茶葉,這片神奇的東方樹葉,是中國悠久的茶文化和國家形象的重要載體。中國擁有世界上最大的茶葉種植面積和采摘面積,產茶量居世界第一。據國家統計局數據,2019年我國茶葉產量280萬噸,增產7.2%。由此可見,茶葉產業體量巨大,影響甚廣。

2020年的茶季如期而至,卻遭遇到前所未有的新冠肺炎疫情挑戰,要面對防控物資短缺、采茶工人短缺、資金短缺、線下銷售和物流遇阻等一系列難題。

2020年也是中國脫貧攻堅的最后一年。茶葉如何在多重制約因素疊加的情況下,繼續完成其繁榮一方經濟、富裕一方百姓的使命,成為各茶葉產區、各茶葉企業面對的重要課題。有鑒于此,農業品牌研究院公眾號將團隊于2018年出版的研究成果《價值決勝——中國茶葉品牌成長報告》分期推送,以回望來路,鞭策前路。因全書分為上篇(區域公用品牌篇)、中篇(企業產品品牌篇)、下篇(成長軌跡篇)以及附文,接下來將以上中下的形式陸續推送。本篇為上篇——《2016:中國茶葉區域公用品牌價值評估報告》。

2016:中國茶葉區域公用品牌價值評估報告

前言

2016年初,中央一號文件再次鎖定“三農”,提出“創建優質農產品和食品品牌”,體現了國家對農產品從質量到品牌、從品牌到優質品牌不斷深化的發展要求,強調了品牌建設在現代農業發展和社會經濟轉型中的重要作用。由此,農業部對全國茶葉品牌建設情況展開了深入調研,在農業供給側結構性改革背景下,提出“加快打造國際知名的茶葉強勢品牌”。依托現階段區域公用品牌的建設基礎,借助國家“一帶一路”的戰略東風,中國茶產業的品牌化迎來了新的春天。

在過去的六年里,浙江大學CARD中國農業品牌研究中心聯合中國茶葉研究所《中國茶葉》雜志、中茶所中國茶葉網等權威機構,連續開展公益性課題——“中國茶葉區域公用品牌價值評估”專項研究。每年的茶葉品牌價值評估活動及結果,已經成為各地檢閱品牌建設成效的重要參考,也已成為中國茶業發展的風向標。

本年度,中心依然聯合中國茶葉研究所《中國茶葉》雜志、中茶所中國茶葉網,并聯合了浙江大學茶葉研究所等權威機構,一起攜手進入了2016中國茶葉區域公用品牌價值評估程序。自2015年12月起,課題組采用科學、系統、量化的方法,對品牌持有單位、消費者、專家等眾多對象進行了多方調查研究;并根據材料的真實性、完整性等標準,從中國大陸的茶葉區域公用品牌中征集、篩選了108個品牌,通過文獻研究、品牌主體調查、專家調查、消費者調查等多重調查之后,對獲取數據進行科學分析,最終完成了對92個區域公用品牌的價值評估。

一、解析品牌成長

依據浙江大學“中國農產品區域公用品牌價值評估模型”(簡稱CARD模型),品牌價值=品牌收益×品牌強度乘數×忠誠度因子的構成要素,本節對本次品牌價值評估中有關數據展開分析,并結合2014-2016年間的數據變化,更為全面地呈現中國茶葉區域公用品牌的成長脈絡。

(一)品牌價值出現群體性提升

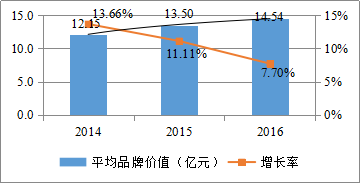

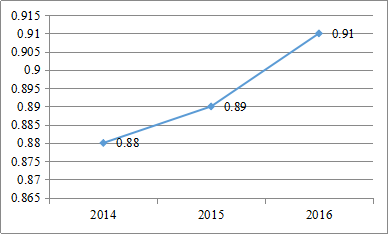

本次評估的數據顯示,92個有效評估品牌的總價值已超過1338億元,相較2015年,增長了50億元,其中品牌價值最高的是安溪鐵觀音,為60.04億元;最低的是三清山白茶,為0.59億元。比較近三年評估的平均品牌價值,2014年有效評估品牌的平均品牌價值為12.15億元,2015年平均品牌價值為13.50億元,到2016年,該平均值已上升到了14.54億元,整體漲幅高達19.67%。如圖1所示,2014到2016年三年間,平均品牌價值在持續增長,但增長幅度有所放慢,表現為我國茶葉區域公用品牌的平均品牌價值增長漸趨穩健。

圖1 2014-2016三年間有效評估品牌的平均品牌價值比較

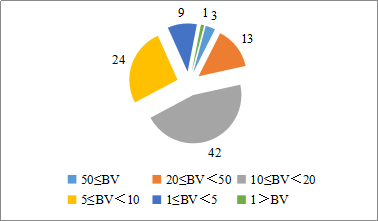

本次有效評估品牌的價值區間分布如圖2所示,品牌價值超過50億元的品牌3個,占整體有效評估品牌數量的3.26%;品牌價值在20~50億元之間的品牌數量占總體的14.13%;占比最多的是處于10~20億元的品牌,共42個,其次是處于5~10億元的品牌,共24個,分別占到了總數的45.65%和26.09%;處于1~5億元的品牌9個;少于1億元的品牌為1個。

數據可見,品牌價值在5~20億元之間的品牌仍是我國茶葉區域公用品牌的主體,多數品牌相對弱小,但也說明,在未來可能還有較大的提升空間;品牌價值處在10~50億元之間的品牌,相較2015年,占總體比例的增幅超過了5個百分點,中、高價值水平的品牌數量增多,意味著被評茶葉區域公用品牌的價值發展出現了群體性提升的態勢。

圖2 2016中國茶葉區域公用品牌的價值區間分布

(二)品牌收益增長速度放緩

根據CARD模型,農產品區域公用品牌的品牌收益=年銷量×(品牌零售均價-原料收購價)×(1—產品經營費率),品牌收益是在剔除生產環節的勞動收益,結合市場交換完成的最終零售價格,并充分考慮農產品再生產環節中的諸多不可控因素后,以連續三年的數據統計得出由品牌本身帶來的收益部分。

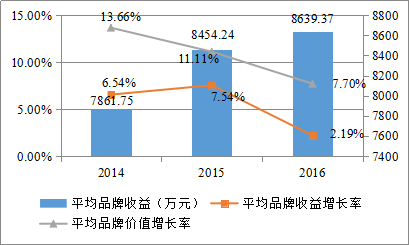

本次有效評估品牌的平均品牌收益為8639.37萬元,相比2014年的7861.75萬元高出了777.62萬元,整體增長率為9.89%。如圖3所示,2014~2016年間,品牌收益的增長速度在波動中呈放緩趨勢,且品牌收益增長率遠低于品牌價值增長率。這表明,中國大陸茶葉區域公用品牌的品牌收益增長對品牌價值增長的貢獻需要進一步增強,品牌收益有待進一步提升。

圖3 2014-2016三年間有效評估品牌的平均品牌收益、平均品牌價值變化比較

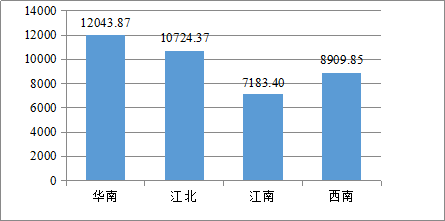

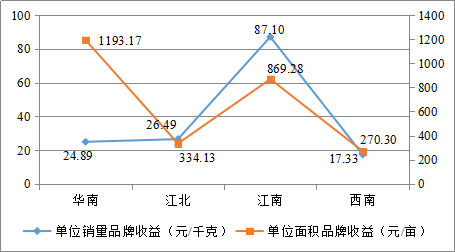

數據顯示,中國茶葉四大產區的平均品牌收益情況如圖4所示。華南產區茶葉區域公用品牌的平均品牌收益最高,達到12043.87萬元;其次為江北和西南產區,分別為10724.37萬元、8909.85萬元;江南產區的平均品牌收益最低,為7183.40萬元。

比較單位銷量的品牌收益和單位面積的品牌收益,如圖5所示,江南產區茶葉區域公用品牌單位銷量的品牌收益最高,為87.10元/千克(即每銷售1公斤茶葉,其品牌收益為87.10元),其次分別為江北、華南、西南產區,其單位銷量品牌收益分別為26.49元/千克、24.89元/千克和17.33元/千克;華南產區茶葉區域公用品牌單位面積的品牌收益最高,為1193.17元/畝(即每畝茶葉產品,其品牌收益為1193.17元),其次分別為江南、江北、西南產區,其單位面積品牌收益分別為869.28元/畝、334.13元/畝和270.30元/畝。

圖4 2016有效評估品牌四大茶產區的平均品牌收益比較(萬元)

由此可見,江南產區茶產業雖然規模和產量不大,且大多只采摘春茶,但每公斤茶葉的品牌溢價能力居于四大茶產區之首,其中品牌溢價能力最高的縉云黃茶,其單位銷量品牌收益高達1649.47元/千克;而華南產區則因為畝產量高,其單位面積品牌收益位列四大茶產區之首。

圖5 2016有效評估品牌四大茶產區的單位銷量品牌收益與單位面積品牌收益比

(三)未來收益能力將持續提升

品牌強度是指品牌所帶來的未來持續收益的能力,而品牌強度乘數則與品牌收益的持續性和穩定性成正比。在“CARD模型”中,品牌強度乘數的最大值為20,該數值的設置主要考量了產品生命周期的合理年限,基于農產品以及農產品區域公用品牌的特性,其品牌合理壽命遠不止20年。本次評估中,品牌強度乘數的數據表現,首度打破了20年的限制。

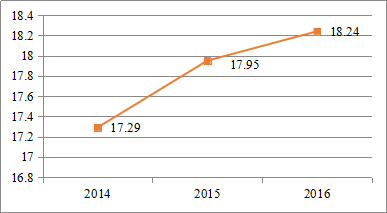

本次有效評估品牌的平均品牌強度得分為84.23分,其中,普洱茶的品牌強度得分高達99.00分,最低的三清山白茶則為69.22分。如圖6所示,2014~2016年間,平均品牌強度乘數在持續增長,2014年有效評估品牌的平均品牌強度乘數為17.29,2015年該平均值為17.95,比上一年度上升了3.82%;到2016年,該平均數首次突破18,達到了18.24,比2015年上升了1.62%,這預示著,被評品牌的未來收益能力將持續提升。

圖6 2014-2016三年間有效評估品牌的平均品牌強度乘數比較

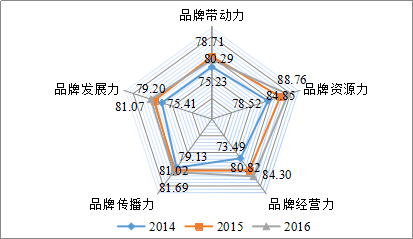

下面,將具體從品牌帶動力、品牌資源力、品牌經營力、品牌傳播力、品牌發展力五項指標,比較2014~2016年間有效評估品牌的品牌強度提升情況,具體可見圖7。2014年有效評估品牌的平均品牌“五力”分別為:品牌帶動力75.23分、品牌資源力78.52分、品牌經營力73.49分、品牌傳播力79.13分、品牌發展力75.41分。發展到2016年,有效評估品牌的平均品牌“五力”分別達到了78.71分、88.76分、84.30分、81.69分、81.07分。除品牌帶動力外,其余“四力”均呈現出連年增長的態勢。其中,品牌資源力和品牌經營力的增長幅度較大,較2014年增長超過10分,品牌傳播力和品牌發展力的增長相對微小,尤其是品牌傳播力,2014年有效評估品牌的平均品牌傳播力為79.13,到了2016年,該平均值為81.69,僅提升了2.56,遠低于其他“四力”的增長值。

數據表明,中國茶葉區域公用品牌在區域帶動、文脈傳承、產業經營、品牌傳播、發展趨勢等多方面的能力不斷攀升;但對區域帶動的重視程度,在品牌保護及生產與營銷方面的建設,尤其是對品牌傳播的投入力度需要進一步加強。

圖7 2014-2016三年間有效評估品牌的平均品牌“五力”得分比較

(四)品牌忠誠度穩定增長

品牌忠誠度因子測度的是消費者的品牌忠誠度,側重于品牌能否在長時間內維持穩定的銷售及其價格。在公式表達中,品牌忠誠度因子=(過去3年平均售價-銷售價格標準差)÷過去3年平均售價。

根據“CARD模型”,品牌忠誠度因子的大小與近三年市場零售價穩定與否有直接關系,市場價格表現越平穩,其品牌忠誠度因子就越高。如圖8所示,2014年有效評估品牌的平均品牌忠誠度因子為0.88,到了2015年,該平均值為0.89,2016年有效評估品牌的平均忠誠度因子為0.91,首度突破了0.90,出現了連續七年評估以來的最高水平。由此可見,2014~2016年間,中國茶葉區域公用品牌市場價格的波動幅度逐漸減小,不同品牌之間的忠誠度差異也有所減小,數據佐證了我國茶葉銷售價格與消費的理性回歸。

圖8 2014-2016三年間,有效評估品牌的平均品牌忠誠度因子比較

二、洞察品牌現象

(一)母強子弱,區域公用品牌強而企業品牌弱

整合區域資源,打造公用品牌,已成為近年來各地茶產業崛起與發展的戰略選擇。以安吉白茶、大佛龍井等為代表的區域公用品牌的成功,進一步激發了各地創建茶葉區域公用品牌的熱情和動力。然而,大多數茶葉區域公用品牌在發展過程中,以區域公用品牌為背書,以企業自有品牌為主力的“母子”品牌模式的優勢并未得到充分發揮。區域公用品牌的價值和影響力較高,但茶葉企業的影響力相對較弱,成為了現階段各地茶產業的一個普遍而顯著的特征。

以本次評估的品牌價值前十的區域公用品牌為例,如表1所示,安溪鐵觀音在母子品牌合力發展方面表現較好。其母品牌以60.04億元的品牌價值位居第一,在108家授權使用“安溪鐵觀音”區域公用品牌的企業中,有9家是國家級龍頭企業,25家為省級龍頭企業,40家獲得了市級龍頭企業,各級龍頭企業總量占總體企業數量的68.52%,相較于其他幾個品牌,表現出了母強子也強的特點。品牌價值排在第三位的普洱茶,擁有大益等10家國家級龍頭企業,以及197家省、市級龍頭企業,龍頭企業的絕對數量在有效評估品牌中最高。此外,除了信陽毛尖、福州茉莉花茶和武夷山大紅袍三個區域公用品牌,其余5個品牌均沒有國家級龍頭企業,與授權使用企業總數相比,龍頭企業數量偏少。

本次有效評估品牌的整體情況比較可見,92個茶葉區域公用品牌擁有近25000家茶葉企業,國家、省、市級龍頭共計也有2511家,但僅占到總數的一成。其中,只有33個茶葉區域公用品牌有國家級龍頭企業,擁有省級龍頭企業的茶葉區域公用品牌有79個。

這表明,我國茶產業在品牌化發展過程中,區域公用品牌與企業產品品牌之間存在不平衡發展的狀況。大多數茶葉區域公用品牌的價值相對較高,而企業品牌數量多但實力弱。企業品牌作為“母子”品牌模式中的發展主力,應當依托母品牌,充分有效利用母品牌大平臺,提升自身實力,才能為區域公用品牌的持續發展提供強有力的支撐。

表1 2016有效評估品牌的品牌價值前十位品牌的龍頭企業數量匯總

區域公用品牌 | 企業總數 | 國家級龍頭企業 | 省級龍頭企業 | 市級龍頭企業 |

安溪鐵觀音 | 108 | 9 | 25 | 40 |

信陽毛尖 | 1300 | 1 | 13 | 71 |

普洱茶 | 1000 | 10 | 56 | 141 |

福鼎白茶 | 146 | 0 | 6 | 66 |

大佛龍井 | 613 | 0 | 3 | 5 |

安吉白茶 | 391 | 0 | 1 | 5 |

福州茉莉花茶 | 59 | 2 | 9 | 18 |

祁門紅茶 | 50 | 0 | 3 | 5 |

武夷山大紅袍 | 1895 | 1 | 5 | 15 |

坦洋工夫 | 106 | 0 | 6 | 4 |

(二)六大茶類優勢各異

白茶、黑茶、紅茶、黃茶、綠茶和烏龍茶作為中國傳統的六大茶類,不僅在產品特性方面各不相同,在品牌發展方面也存在差異。本次有效評估的92個品牌中,白茶類品牌2個,黑茶類品牌5個,紅茶類品牌9個、黃茶類品牌3個、綠茶類品牌62個、烏龍茶類品牌5個。為方便分析,將花茶、苦丁茶、多類別茶等歸為“其他”類。

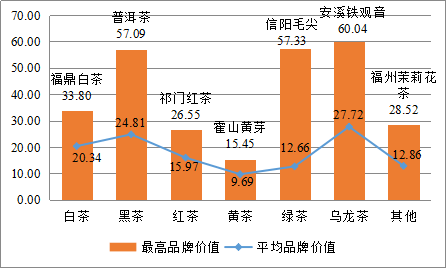

1.烏龍茶、黑茶類品牌的品牌價值較高

比較六大茶類的平均品牌價值,如圖9所示,烏龍茶類的平均品牌價值最高為27.72億元,其次是黑茶為24.82億元,白茶為20.34億元,黃茶的平均品牌價值最低僅9.69億元,是六大茶類中唯一一個平均品牌價值低于10億元的品類。其中,白茶、黑茶、紅茶、黃茶、綠茶和烏龍茶類的品牌價值最高的品牌,分別為福鼎白茶33.80億元、普洱茶57.09億元、祁門紅茶26.55億元、霍山黃芽15.45億元、信陽毛尖57.33億元和安溪鐵觀音60.04億元。

圖9 六大茶類的平均品牌價值比較(億元)

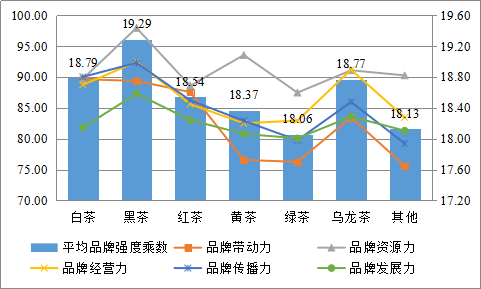

2.黑茶類品牌的品牌強度表現出色

比較六大茶類中有效評估品牌的平均品牌強度及品牌“五力”,如圖10所示,以普洱茶為首的黑茶類品牌,其平均品牌強度乘數最高,為19.29;其余品類的品牌強度乘數均低于19.00。其中,綠茶類品牌的平均品牌強度乘數最低,為18.06。進一步分析六大茶類品牌的品牌“五力”,黑茶類品牌在品牌帶動力上比白茶類品牌低了0.275分,而在其余“四力”上均有不俗表現。其中,品牌資源力97.93分、品牌經營力92.43分、品牌傳播力92.28分、品牌發展力87.29分,相較其他五大茶類,具有明顯的優勢。

圖10 六大茶類中有效評估品牌的平均品牌強度乘數及品牌“五力”得分比較

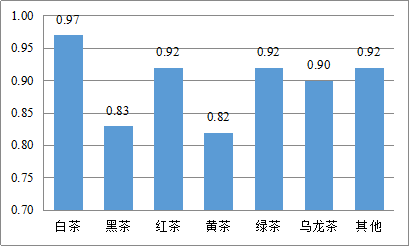

3.白茶、綠茶類品牌的消費者忠誠度較高

比較六大茶類中有效評估品牌的平均品牌忠誠度因子,如圖11所示,白茶類品牌的平均品牌忠誠度因子最高,為0.97,比2015年同比增長了19.75%;其次是紅茶和綠茶均為0.92,紅茶類平均品牌忠誠度因子同比2015年增長了1.09%,綠茶類與2015年持平;黃茶、黑茶則相對較低,分別為0.82和0.83,同比增長10.81%和13.70%。

品牌忠誠度因子的高低,受市場價格波動幅度大小的影響。評估數據表明,在過去的三年間,白茶和綠茶類品牌的市場價格相對穩定,而黃茶、黑茶類品牌的市場價格波動相對減小,但依然較為明顯。品牌忠誠度因子能反映消費者對品牌的認可和忠誠程度,影響其消費選擇。因此,黃茶、黑茶類品牌的忠誠度因子雖有較大提升,但仍須注意價格波動的控制問題。

圖11 六大茶類中有效評估品牌的平均品牌忠誠度因子比較

4.綠茶類品牌的溢價能力較高

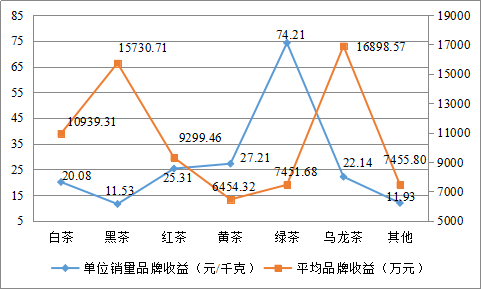

比較六大茶類中有效評估品牌的平均品牌收益、單位銷量品牌收益,如圖12所示。平均品牌收益最高的,是烏龍茶類品牌,為16898.57萬元;其次是黑茶類品牌,為15730.71萬元;白茶類品牌以10939.31萬元的平均品牌收益排位第三,其余幾類茶葉品牌的平均品牌收益均在億元以下。其中,黃茶類、綠茶類品牌較低,分別為6454.32萬元和7451.68萬元。雖然綠茶類品牌的平均品牌收益不高,但其單位銷量品牌收益達74.21元/千克,遠超其他幾類品牌,排在第二位的黃茶類品牌,平均單位銷量品牌收益為27.21元/千克。平均品牌收益最高的烏龍茶類品牌,其單位銷量品牌收益為22.14元/千克,排在第四位,黑茶類品牌的平均單位銷量品牌收益最低,11.53元/千克。

可見,在剔除規模、銷售量等因素后,綠茶類品牌的溢價能力較高。尤其是縉云黃茶(黃化品種,實為綠茶),其單位銷量品牌收益高達1649.47元/千克,是本次有效評估品牌中,溢價能力最高的品牌。

圖12 六大茶類中有效評估品牌的平均品牌收益及單位銷量品牌收益比較

5.同品類品牌群雄逐鹿,雌雄未分

上文分別從品牌價值、品牌收益、品牌強度乘數、品牌忠誠度、單位銷量品牌收益等五個方面,對六大茶類的有效評估品牌進行了數據比較,結果如表2所示。福鼎白茶在各項指標中均列第一,但由于白茶類有效評估品牌只有2個,品牌數量受限的影響較大。除白茶之外,黑茶、紅茶、黃茶、綠茶和烏龍茶類中,均未出現同一品牌占據該品類所有品牌指標第一位的情況。以綠茶為例,品牌價值和品牌收益最高的品牌為信陽毛尖;品牌強度乘數最高的是蒙頂山茶,在區域帶動、文脈傳承、產業經營、品牌傳播、發展趨勢等多方面均有較強的表現;品牌忠誠度因子最高的是天山綠茶,體現極為穩定的市場價格體系;而品牌溢價能力最強的則是縉云黃茶。

由此可見,同一茶類中,品牌之間的競爭激烈,各有千秋,但尚未形成一家獨大的壟斷性局面。

表2 六大茶類有效評估品牌的各項指標位列第一的品牌

品類 | 品牌價值 (億元) | 品牌收益 (萬元) | 品牌強度乘數 | 品牌忠誠度 (≤1) | 單位銷量品牌收益 (元/千克) |

白茶 | 福鼎白茶 (33.80) | 福鼎白茶 (18030.00) | 福鼎白茶 (19.10) | 福鼎白茶 (0.98) | 福鼎白茶 (28.13) |

黑茶 | 普洱茶 (57.09) | 普洱茶 (36476.91) | 普洱茶 (19.90) | 雅安藏茶 (0.91) | 六堡茶 (24.64) |

紅茶 | 祁門紅茶 (26.55) | 祁門紅茶 (14404.64) | 正山小種 (19.19) | 祁門紅茶 (0.98) | 正山小種 (77.95) |

黃茶 | 霍山黃芽 (15.45) | 霍山黃芽 (10723.25) | 霍山黃芽 (18.99) | 岳陽黃茶 (0.92) | 霍山黃芽 (39.10) |

綠茶 | 信陽毛尖 (57.33) | 信陽毛尖 (30365.85) | 蒙頂山茶 (19.46) | 天山綠茶 (1.00) | 縉云黃茶 (1649.47) |

烏龍茶 | 安溪鐵觀音 (60.04) | 安溪鐵觀音 (39753.83) | 武夷山大紅袍 (19.48) | 武夷山大紅袍 (0.99) | 安溪黃金桂 (30.52) |

(三)品牌建設力度加大,質量追溯漸成趨勢

實施品牌戰略,已經成為地方推動農業發展轉方式、調結構,加快推進農業現代化的一項緊迫任務。作為較早運用區域公用品牌理念、走品牌化發展之路的茶產業,對品牌建設的重視程度和投入力度在不斷加大,并在產品質量和品牌塑造、傳播、管理等方面進行深度探索。

質量安全是農產品培育品牌的基礎工程。近年來,隨著使用禁藥、農殘超標等茶葉“質量門”問題成為媒體報道的熱點,大眾對茶葉質量安全的質疑迭起,茶葉企業不得不重視起產品的質量監管。本次有效評估品牌中,有76個茶葉區域公用品牌擁有質量追溯體系,含3個正在建設中,占整體有效評估品牌數量的82.61%,相較于2015年,提升了13.22%。可見,質量追溯在茶葉區域公用品牌建設中已漸成趨勢,通過產品質量的追溯、品牌信譽的培育,有助于提升消費者對茶葉產品質量的信心。

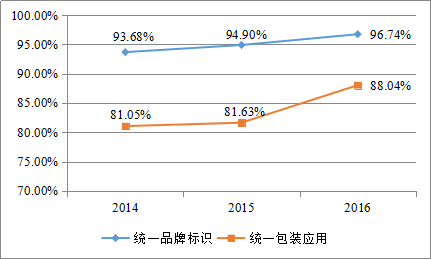

品牌塑造方面,茶葉區域公用品牌的形象進一步規范,如圖13所示。本次有效評估品牌中,89個品牌擁有統一的品牌標識,81個品牌擁有統一的包裝應用,分別占整體被評估品牌的96.74%和88.04%,相較于2014年的93.68%和81.05%,茶葉區域公用品牌在包裝應用的統一和規范方面有較大的提升。

圖13 2014-2016三年間有效評估品牌的標識和包裝應用的統一性比較

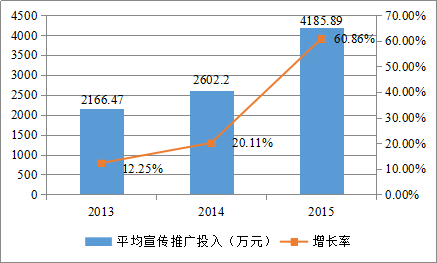

品牌傳播方面,茶葉區域公用品牌的宣傳投入力度加大,宣傳方式也日益多元,如圖14所示。本次有效評估品牌中,2015年度平均宣傳推廣投入為4185.89萬元,相較于2013年的2166.47萬元,幾乎翻了一番。宣傳方式上,借助品牌網站、電商網站、微信公眾號等新媒體的網絡廣告受到重視。

圖14 2014-2016三年間有效評估品牌的平均品牌傳播推廣投入及變化比較

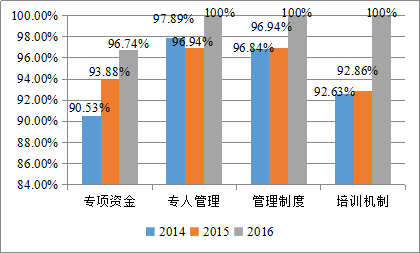

品牌管理方面,茶葉區域公用品牌的管理機制逐步完善,品牌保護進一步加強,如圖15所示。本次有效評估品牌中,89個品牌設立了品牌建設專項資金,92個品牌均有專人管理品牌、制定專門的品牌管理制度以及品牌培訓機制(含1個正在形成品牌培訓機制的品牌),相較2014、2015的評估數據,有較大幅度的提升。茶葉區域公用品牌是地方茶產業的共有資源,保護區域公用品牌就是保障集體利益。如英山云霧茶,歷經十年的商標保衛戰,終于于2016年2月成功奪回商標權益,這也再次警示了品牌保護的重要性。

圖15 2014-2016有效評估品牌的管理情況比較

(四)品牌數字化營銷的潛力有待挖掘

阿里研究院《2015茶葉電商微報告》顯示,2015年,阿里零售平臺的茶葉銷售量達88億元,同比增長27.5%,相比2013年,增長超過一倍;天貓平臺上,純電商品牌的茶葉商家占比由2012年的80%下降到2015年的50%。傳統茶葉品牌紛紛觸網,電子商務已成為茶葉品牌數字化生存的重要渠道之一。

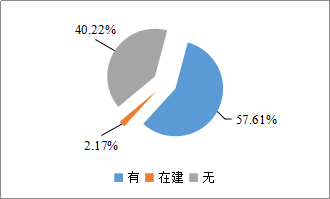

本次評估數據顯示,在92個有效評估品牌中,53個品牌已經開拓了電商渠道,其中34個品牌擁有統一的電子商務平臺,另有2個在建,占整體有效評估品牌的59.78%,相較于2014年的43.16%,提升了16個百分點,具體可見圖16。但我們也看到,在傳統行業紛紛加快互聯網化轉型升級的大環境下,仍有40.22%的茶葉區域公用品牌尚未建立網絡銷售渠道,品牌數字化發展的進程相對較慢。

圖16 2016有效評估品牌擁有電商平臺的占比

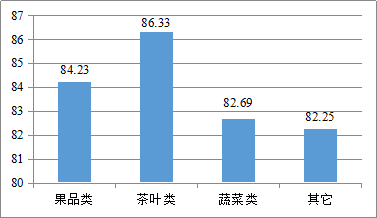

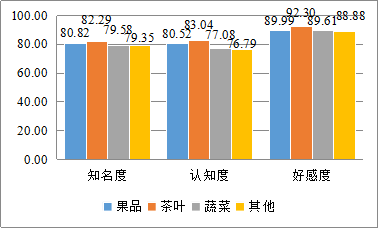

雖然,茶葉區域公用品牌近三年來品牌數字化的發展速度相對緩和,但品牌在網絡聲譽方面具有一定優勢。由浙江大學CARD中國農業品牌研究中心、CARD中國農村電商研究中心、阿里研究院聯合發布的《2015中國農產品品牌網絡聲譽研究》顯示,茶葉類區域公用品牌網絡聲譽得分最高,為86.33分,茶葉類品牌在平均知名度、認知度、好感度等方面的得分均高于其他品類品牌,具有較好的品牌傳播表現,具體可見圖17、圖18。

圖17 2015農產品區域公用品牌平均品牌聲譽得分比較

圖18 2015農產品區域公用品牌的平均知名度、認知度、好感度得分比較

2016年春茶季,本應是茶行業最繁忙的時節,卻不斷曝出各地茶葉市場迎來關店潮的新聞。在互聯網和物流業的沖擊下,茶葉行業和企業必須重新審視傳統的產品形態、流通模式和盈利模式,思考如何在已有的網絡聲譽優勢基礎上,進一步實現“茶品牌+互聯網”的升級與突破。

品牌數字化絕不是單純的渠道電商化,需要戰略性、系統化地形成互聯網思維,把握用戶需求、突顯用戶價值,真正做到站在消費者的立場去思考品牌的創建,借助消費者的力量塑造品牌的調性與品位。目前,不少茶葉區域公用品牌在品牌創建過程中存在著一個通病,品牌持有者大多站在產品的立場進行品牌宣傳,向消費者介紹茶的歷史、資源、產品等。在茶葉消費者更趨年輕化,中青年消費者在茶葉網絡消費群體中占比超過六成的結構下,每一個茶葉區域公用品牌都應該去思考:在去中心化的個性消費趨勢中,你的忠實消費者是誰?他們為什么購買你的茶葉,你的茶葉能夠滿足他們哪些需求?而他們又能夠為你的品牌做些什么?

三、把握品牌未來

七年來,茶葉區域公用品牌價值專項評估見證了中國大陸茶產業品牌化的轉型與發展,從各企業品牌的孤軍奮戰,到區域公用品牌的整合傳播,茶產業在品牌化的道路上不斷探索前行。星巴克旗下茶品牌Teavana進駐中國,昭示著國際競爭已經從外圍來到了自家門口,中國茶葉品牌如何從“內憂外患”中扭轉乾坤,成為當下以及未來很長一段時間內的重要命題。而這,也已經上升到了國家品牌戰略層面,目前,我國正在探索集政府、企業、專家等各方的智慧與力量,形成和落實“中國茶”國家品牌的頂層設計之路。

在“中國茶”國家品牌及品牌生態體系之下,茶葉區域公用品牌需根據自身發展的特征與現狀,進一步調整品牌發展戰略,確保品牌的系統規劃與科學運行。在這里,結合目前品牌發展新象與未來產業發展動向,我們試圖提出我國茶葉區域公用品牌發展模式的三大探索方向。

(一)茶旅產業轉型升級

2016年4月份,新成立的世界茶旅聯盟,將四川峨眉山、福建武夷山、西湖風景區等優秀景區和知名茶品牌聯結一起,圍繞“以農促旅、以旅強農”的發展思路,茶產業憑借與旅游業極強的關聯性,積極推進“茶旅融合”,讓茶產業賦予旅游業新內涵,借旅游業助推茶產業轉型升級,實現茶業資源和旅游資源的融合發展。

浙江淳安擁有優良的產茶環境、悠久產茶歷史,當地的“鳩坑種”是龍井茶鼻祖,為了更好地依托千島湖的好山好水,自2015年下半年起,由當地政府主導對其“千島玉葉”茶葉區域公用品牌進行升級,并于今年春茶上市前推出了“千島湖茶”區域公用品牌,形成了以千島湖龍井為主、多品類共同發展的產業格局。“茶旅融合”作為淳安縣茶葉品牌再造的一大突破口,每年千萬人次的游客量將對“千島湖茶”區域公用品牌的傳播起到重要作用。

當“旅游+茶”遇上“互聯網+”,年輕化的消費力量、個性化的消費需求、互動化的消費體驗和多平臺的消費路徑,為產業轉型升級注入了更多活力因子。新常態、新機遇,茶葉區域公用品牌在進一步挖掘自身品牌資源的同時,也要注重融合域內旅游資源,加快培育茶旅產業新業態,促進茶旅產業轉型升級,提升茶葉品牌在消費者中的知名度、認知度和好感度。

(二)企業聯盟與政企聯動

茶葉區域公用品牌的創建,旨在通過聯合各路資源,提高區域內外消費者的品牌評價,實現茶葉品牌與區域形象的共同發展。然而,一些茶葉產區在整合資源、挖掘優勢時,往往會遇到域內茶葉品類多、品牌小,整合難度大、名牌效應弱等困境;還有些產區在建立區域公用品牌之后,由于域內企業品牌實力弱、影響力小,缺乏推進品牌系統規劃的主導力量,導致區域公用品牌核心價值不明確,品牌傳播缺乏針對性。

針對以上發展問題,四川“天府龍芽”和安吉白茶“極白”、英山云霧茶的“大別茶訪”的突破性探索,也許可以為我們提供一些啟發。在產業發展速度與品牌建設不相協調之際,四川省內多家茶葉企業聯合組成企業聯盟——川茶集團,并以川茶集團為主力,推動建立省級區域公用品牌“天府龍芽”,打造統一的川茶名片。安吉白茶則通過國有控股企業收購當地龍頭企業和互聯網品牌,聯合創建安吉白茶第一品牌“極白”氨基酸安吉白茶;英山縣則集聚八家企業,組建“大別茶訪”企業品牌,以期帶動英山云霧茶區域公用品牌的整體突破。這種政企聯動的模式,由政府推動實現企業化運作,并利用金融工具整合生產主體,能在較短的時間內提高行業集中度,壯大龍頭企業,打響領先品牌。

無論是企業聯盟模式,還是政企聯動模式,川茶、安吉白茶、英山云霧茶的品牌建設探索都實現了從單兵出擊、群雄競爭到抱團發展、合作共贏的轉變。當然,在這過程中,需要重視公共資源的公平性原則,要以切實保護茶農利益和茶產業健康發展為前提。未來茶葉區域公用品牌的發展,無疑需要強有力的核心力量,整合產業優勢資源、推進品牌戰略規劃、應對行業轉型變革。

(三)“子母品牌”突出重圍

雖然“母子品牌”模式在過去的發展中得到了各茶產區的實踐肯定,但在現實中,“母子品牌”存在著亞健康的隱患。現階段,我國茶葉品牌呈現出較為明顯的母強子弱,消費者往往記住了西湖龍井,卻不知還有“獅、龍、云、虎、梅”的存在,這在一定程度上抑制了當地茶產業品牌的良性循環發展。

在區域公用品牌發展到一定程度,已經進入可放手讓企業去競爭、搏殺市場的形勢下,各地茶產業的品牌化發展可逐步實現由“母子品牌”向“子母品牌”的模式轉變,真正形成“母品牌驅動、子品牌支撐”的良性品牌生態。為此,茶葉企業品牌要在“子母品牌”體系下做到繼承與突破,繼承母品牌的區域文脈,改變“品牌即包裝”的片面觀念,從品牌的定位、價值、符號、文化等多方面進行系統整合與科學規劃,從而實現子品牌的突破性成長。作為強勢企業品牌,有能力也有必要打響子品牌的突圍之戰。如安溪鐵觀音中的華祥苑、八馬,普洱茶中的大益、龍生等,是當地茶葉企業品牌的領頭羊,更是肩負著帶領同區域公用品牌下的其他更多企業品牌沖向國際市場的重任。未來,中國茶產業的品牌化發展,依然需要政府、協會、企業、農戶、第三方服務組織等多方合力,共同建設“中國茶”國家品牌的生態體系,把握互聯網環境下的消費新趨勢,探索茶葉區域公用品牌的發展新模式,才能培育出真正具有國際影響力的茶葉強勢品牌。

附:2016中國茶葉區域公用品牌價值評估結果

序號 | 品牌名稱 | 品牌價值(億元) | 序號 | 品牌名稱 | 品牌價值(億元) | |

1 | 安溪鐵觀音 | 60.04 | 47 | 雅安藏茶 | 12.81 | |

2 | 信陽毛尖 | 57.33 | 48 | 馬邊綠茶 | 12.1 | |

3 | 普洱茶 | 57.09 | 49 | 金獎惠明茶 | 12.09 | |

4 | 福鼎白茶 | 33.8 | 50 | 日照綠茶 | 11.87 | |

5 | 大佛龍井 | 31.77 | 51 | 鳳岡鋅硒茶 | 11.86 | |

6 | 安吉白茶 | 31.74 | 52 | 福鼎白琳工夫 | 11.39 | |

7 | 福州茉莉花茶 | 28.52 | 53 | 恩施富硒茶 | 11.32 | |

8 | 祁門紅茶 | 26.55 | 54 | 寧紅工夫茶 | 11.18 | |

9 | 武夷山大紅袍 | 25.75 | 55 | 天山綠茶 | 11.17 | |

10 | 坦洋工夫 | 24.38 | 56 | 泰順三杯香 | 10.94 | |

11 | 蒙頂山茶 | 23.68 | 57 | 龍谷麗人茶 | 10.93 | |

12 | 都勻毛尖 | 23.54 | 58 | 南江大葉茶 | 10.28 | |

13 | 白芽奇蘭 | 23.34 | 59 | 岳陽黃茶 | 9.91 | |

14 | 越鄉龍井 | 23.33 | 60 | 桃源大葉茶 | 9.46 | |

15 | 太平猴魁 | 21.74 | 61 | 七佛貢茶 | 9.38 | |

16 | 武當道茶 | 20.07 | 62 | 梵凈山翠峰茶 | 9.13 | |

17 | 松陽銀猴 | 19.52 | 63 | 金山翠芽 | 9.05 | |

18 | 勐海茶 | 19.25 | 64 | 桐廬雪水云綠茶 | 9 | |

19 | 安化黑茶 | 19.13 | 65 | 石阡苔茶 | 8.98 | |

20 | 漢中仙毫 | 18.99 | 66 | 茅山長青 | 8.94 | |

21 | 開化龍頂 | 18.95 | 67 | 松溪綠茶 | 8.51 | |

22 | 正山小種 | 18.75 | 68 | 犍為茉莉花茶 | 8.42 | |

23 | 廬山云霧茶 | 17.86 | 69 | 萬源富硒茶 | 8.29 | |

24 | 徑山茶 | 17.31 | 70 | 余姚瀑布仙茗 | 8.07 | |

25 | 紫陽富硒茶 | 16.75 | 71 | 望海茶 | 7.91 | |

26 | 湄潭翠芽 | 16.38 | 72 | 儀征綠楊春茶 | 7.89 | |

27 | 滇紅工夫茶 | 15.91 | 73 | 沂蒙綠茶 | 7.81 | |

28 | 六堡茶 | 15.79 | 74 | 石門銀峰 | 7.79 | |

29 | 武陽春雨 | 15.54 | 75 | 修水雙井綠 | 7.47 | |

30 | 霍山黃芽 | 15.45 | 76 | 仙都筍峰茶 | 7.43 | |

31 | 永春佛手 | 14.84 | 77 | 筠連紅茶 | 7.29 | |

32 | 安溪黃金桂 | 14.63 | 78 | 桃源野茶王 | 7.03 | |

33 | 英山云霧茶 | 14.62 | 79 | 政和白茶 | 6.88 | |

34 | 浮梁茶 | 14.56 | 80 | 天臺山云霧茶 | 6.81 | |

35 | 英德紅茶 | 14.54 | 81 | 舒城小蘭花 | 6.02 | |

36 | 婺源綠茶 | 14.45 | 82 | 江山綠牡丹茶 | 5.82 | |

37 | 嵊州珠茶 | 14.35 | 83 | 余慶苦丁茶 | 4.12 | |

38 | 千島湖茶 | 13.82 | 84 | 霍山黃大茶 | 3.72 | |

39 | 岳西翠蘭 | 13.76 | 85 | 平陽早香茶 | 3.53 | |

40 | 政和工夫 | 13.7 | 86 | 蒼南翠龍茶 | 3.31 | |

41 | 梵凈山茶 | 13.57 | 87 | 筠連苦丁茶 | 2.82 | |

42 | 狗牯腦茶 | 13.44 | 88 | 資溪白茶 | 2.81 | |

43 | 恩施玉露 | 13.28 | 89 | 霄坑綠茶 | 2.47 | |

44 | 宜賓早茶 | 13.21 | 90 | 煙臺綠茶 | 1.42 | |

45 | 長興紫筍茶 | 13.14 | 91 | 縉云黃茶 | 1.02 | |

46 | 磐安云峰 | 12.93 | 92 | 三清山白茶 | 0.59 |

聲明:本研究中所估算之品牌價值,均基于品牌建設單位提供相關數據及其它公開可得信息,且運用浙江大學CARD農業品牌研究中心茶葉區域公用品牌專用評估方法對采集的數據處理的結果。