經典案例丨臺灣涉農品牌創造:尊重文脈 整合創新

導語

自2023年底,由我院胡曉云院長主筆的《品牌言說》一書出版以來,引發了政府,學術界,以及三農領域朋友們的廣泛關注。大家紛紛認為:在農業品牌成為鄉村振興重要抓手的當下,這本既有理論又有實踐案例的著作,像春雨一樣來的及時!

鑒于此,本學期開始,除了借助書籍渠道,我們網站開辟專題渠道,使得這些真知灼見更廣泛的傳播到更多讀者的眼前。3月份,我們結合茶季這個時間段,抽取了《品牌言說》一書中關于茶產業品牌方面的文章,形成“新茶季專題”進行發布,取得了很好的效果。4月份到6月份三個月,我們將繼續把《品牌言說》其他內容編輯成推文,以饗讀者。

這些文章跨度很長,前后有近10年,內容涉及也非常廣泛,涵蓋了農業品牌領域的理論和實踐,凝聚了胡曉云院長領銜的團隊的心血。期待這些文章的再交流,如春風化雨,能夠滋潤中國農業品牌的持續成長!

2024年4月1日

臺灣涉農品牌創造:

尊重文脈 整合創新

臺灣農業發展也經歷了由數量增長到質量提升,再到產業經營和效益農業的三個發展時期,目前已進入了以休閑觀光農業為主的現代農業發展階段。上世紀九十年代初期,臺灣率先提出發展“精致農業”,推動了農產品分區產出和分級銷售體系的建立。后來,又提出發展“休閑農業”,推出一批“休閑精品”,引領臺灣農業向更高層次邁進,進一步促進了農業與二、三產業的融合。

天隅一角,人多地少,何以成就引領世界的臺灣農業?我們特此推出臺灣專題,為大家呈現優秀原創文章,來自于中國農業品牌研究中心臺灣考察的第一手資料;也同大家分享相關優秀文章,希望能帶給大家更多靈感和啟發。

前文已與各位分享了臺灣涉農產業專題考察后的感觸之一:臺灣農業的文創轉型。基于資源的局限性,臺灣農業在文創轉型方面做出了范例。某種意義上,臺灣農業既學習了日本“精致農業”的運作經驗,又在加強農產品的精細化、生態化發展的同時,更體現了在地適應性——以文創化帶動產業整合,獲得更大的價值提升空間。大陸農業,各地的資源稟賦不同,也應當采用在地適應性發展。如浙江、江蘇、福建、四川、云南、貴州等省市,同處人多地少、山多田少的資源格局中。如何利用文創價值,將文創轉型作為未來農業轉型的重要戰略之一,形成適合的農業發展戰略?這是值得進一步研究和探討的重要問題。

本文再談考察感觸之二:臺灣農業品牌創造:尊重文脈,整合創新。我認為,臺灣農業的一個突出特征,是在品牌創造過程中,充分尊重文脈,有意識地傳承文脈,并不靜態的復制文脈,而是在文脈的基礎上,努力實現整合創新,提升了農業的消費價值。

“文脈”(Context)一詞,原指語言學中的上下文關系,又被引申為某一事物在時間或空間上與其它相關事物之間的聯系。相關“文脈”分析研究,原著重于語境的特殊性,引申意義則強調一個事物和它事物之間的淵源關系。有學者曾簡明地將其概括為“一種文化的脈絡”,美國人類學家克萊德·克拉柯亨曾界定為“歷史上所創造的生存的式樣系統。”德國的恩斯特·卡西爾,則曾以符號系統詮釋文脈,并強調:人對外部事物意義的認知就是對符號意義的破譯工作。而擺脫既有的符號形式特征的限制,以全新的形式與結構再詮釋與發展其意義,才是文脈之所在[1]。

文脈思想被20世紀60年代以后產生的后現代主義提到了相當的高度。后現代主義者看到了現代主義建筑和城市規劃設計對文脈的漠視,試圖恢復城市原有的秩序與精神,于是主張,從傳統、民間、地方的文脈中找到現代城市建筑的立足點。該思潮并非簡單地將文脈傳承理解為簡單的復古行為、而是將文脈理解為激發創作的靈感或原材料,經過擷取、改造、移植等創作手段來實現新的創作,使建筑與文化與當代社會有機結合。[2]

當“文脈”一詞與品牌相關時,我們強調的是一個品牌與其它品牌、事物、人等之間的各種淵源關系及其故事性。如日本的阿久津聰等強調,品牌的文脈包括有關品牌的聯想、品牌的背景知識和信息、品牌商品的消費環境等等。[3]

如何利用文脈創造品牌?這是我們在2007年的《中國農產品的品牌化》一書中,便設了專門章節討論過的。[4]

當時,在調研了大陸29個省市的農產品品牌建設情況后,我們發現了較為嚴重的兩大傾向:其一,許多農產品經營者并沒有尊重文脈,在產品的包裝設計、符號呈現、品牌個性的表達中,人為地令文脈斷流、拋棄了文化傳承,不僅導致產品的文化斷層,也讓消費者摸不著頭腦;其二,一些農產品如茶葉經營者,努力的利用文脈、傳承文脈,將文脈作為品牌的重要利益訴求。比如“貢品”、“萬國博覽會金獎”等等,但在運用文脈的過程中缺少對消費者的文脈心像和地域、產品的文脈的關聯度之間的洞察與溝通,對文脈的運用缺乏時尚化演繹。于是,在該書中,我們強調,因為農產品的農耕文化背景,農產品品牌的創造,應當更加強調文脈的傳承關系,利用文脈的力量提升品牌價值,并提出了如何尊重文脈,利用文脈的專業建議:演繹歷史文脈、承襲地域文脈、挖掘產品文脈,并通過文脈資源的整合,傳承文脈體系,創新文脈意義,加強時尚化表達,鏈接現實消費生活。[5]

此次臺灣之行,令我欣喜的是,臺灣農業一如既往地在尊重文脈、整合創新方面為大陸涉農品牌創建提供了有效的借鑒。

首先值得肯定的是,在品牌創造過程中,臺灣農人對文脈的超乎尋常的尊重。這種發自內心的尊重,在他們對天地、田疇、作物的感念中,在他們所有的品牌創造過程中,包括每一段文字表述中,都能夠令消費者感受到。這種尊重,還體現為在有限制的文脈中,臺灣農人自覺自愿的被文脈所限制,并尊重文脈、強調文脈、依賴文脈、張揚文脈,不遺余力。

其次,在利用文脈創造品牌的過程中,充分考慮了文脈傳承與現代時尚之間的關系。如何將文脈在傳承中得到時尚化?這是一個難題。許多的農人無法處理,甚至使文脈成為與消費者溝通的障礙。但臺灣農人平衡了兩者之間的關系,讓一個品牌既表達了歷史、傳達了文脈特征,同時,又在形式感和符號體系中找到了與現代消費者的對應關系。

其三,文脈不是靜態的,而是漸變在歷史的長河之中。人們一邊利用文脈,一邊創造著新的文脈,才可以讓文脈延續永遠。臺灣農人深刻明白這一點,在尊重文脈、協調文脈與時尚的關系的同時,更側重于將文脈作為靈感的源泉進行整合創新,將文脈及其各種元素進行有機整合,創造出新的消費元素、新的消費可能,在新的創造中,成就新的文脈內容,令文脈適合時代趨勢向前延續。

案例1 “掌生谷粒”:其與消費者的交流文字,滿溢對土地的愛;其所有的符號呈現,均采用中國文化元素的時尚表達

在不知名的某一天里,我忽然明白,農作是大地的一場「偶然」,即使日復一日、年復一年,我們不會收成到相同的結果。農作反映到人生的無常。我們在餐桌上享用美食時,可有吃出來自然在食材上深深刻下的記號,和智慧。就像6月6日那天,穀子以鮮明的甜度記載了那陣36°C焚風掀起的魄力。

9月,二期的稻花會等著秋風來吹,預備授粉結榖,風有來是一回事,風沒來會是另一個結果。農作的浪漫與殘酷,站在田邊聽風的農夫,順著天地的脾氣耕作出每一期米榖蔬果的稀有價值。只是飲食的人,懂不懂?

原來,大自然里掀起的一陣風,村上春樹就書寫了「聽風的歌」;喬治溫斯頓興起演奏鋼琴的「四季」,有天賦的農夫則捕捉了大自然的「不完美」,創作出那一次次的「偶然農作」。而飲食的我們,站在風中大概只會說出:「哇,今天的風好涼喲!」這么淺白的感想吧。

我們要走訪全臺灣,找出天生的大地耕作者,還有與他們永遠不會再相逢的經典農作,和懂得這種稀有珍貴風味的味蕾,分享;更要將人們對食物的贊美與期待傳遞給天視、天聽。若我們要向一片土地發誓,那樣的誓言,出發的起點,一定都是因為,愛。

范先生以他世代的務農經驗,選擇了花東縱谷區有口皆碑的優質良米,綜合調配出他心中最好吃的飯!就像人有不同的個性,米也一樣。不同品種的米優缺點也都不一樣,在這包米中因為高雄139的甜與Q、臺梗2號的柔軟與清芬、臺梗9號的飽滿與圓潤,甚至每年夏季收割后,您會吃到這包米多了一種一期稻作沒有的淡淡花果香—那是臺農71號的特色!因為大家貢獻了自己的優點,滿足了口感,讓我們吃到一碗碗總和的幸福。

案例2 “東方美人茶”:有意識地立足文脈傳承,建立獨特的文化場域

東方美人茶,是臺灣茗茶,由英國茶商將其獻給維多利亞女王時,其黃澄清透的色澤色與醇厚甘甜的口感,令女王贊不絕口,遂賜名為“東方美人茶”。

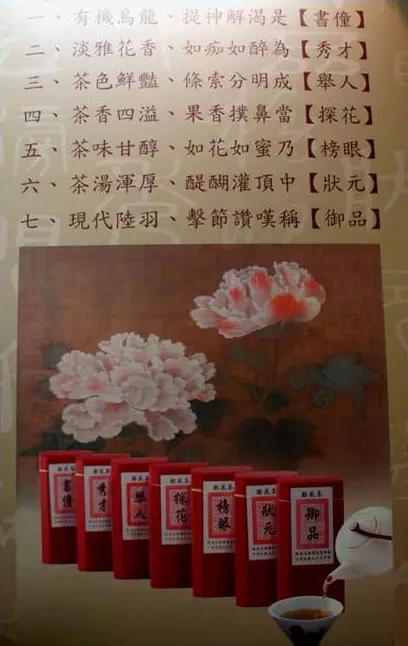

東方美人茶的茶品分類與茶品包裝,不采用特級、一級等數字分級方法,均采用內外匹配的“中國科舉制度”排行。

圖1 東方美人茶的包裝分級設計,既實現了茶葉分級,又傳播了科舉文脈

圖2 對各品級茶的描述,均采用中國文化的表達方式

案例3“豆油伯”:品牌命名及形象表達具有濃郁地方色彩

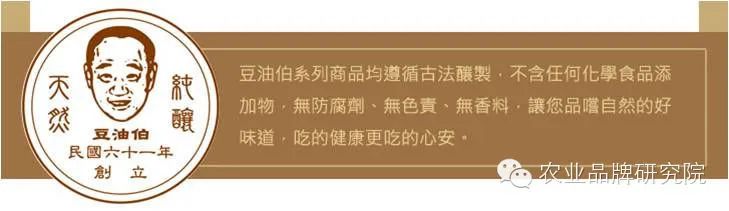

其品牌的命名及其形象表達,具有濃郁的地方文脈特色。而地方文脈,有著獨特的生命活力、文化個性,具有遺傳影響內動力的地方文化精神,吸引了消費者的消費興趣。

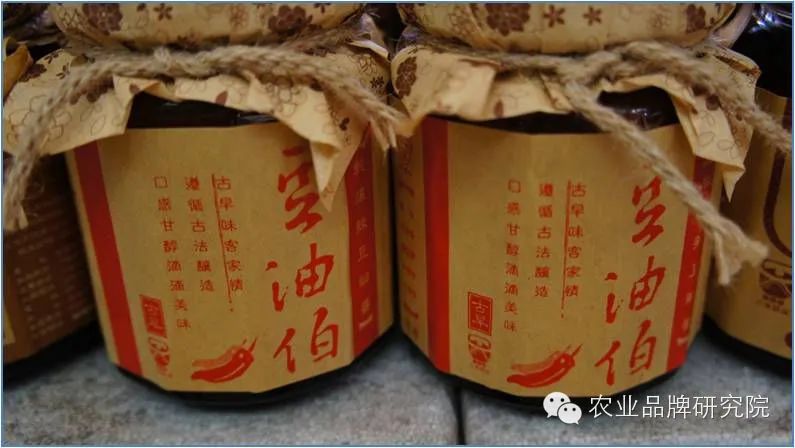

圖3 屏東六堆“豆油伯”的LOGO設計及其承諾:天然、純醸

圖4“豆油伯”品牌遵守一千五百年前東魏《齊民要術》記載的古法釀造醬油產品,且將客家文化作為品牌文化的核心延續。

圖5“豆油伯”品牌的網絡互動界面設計

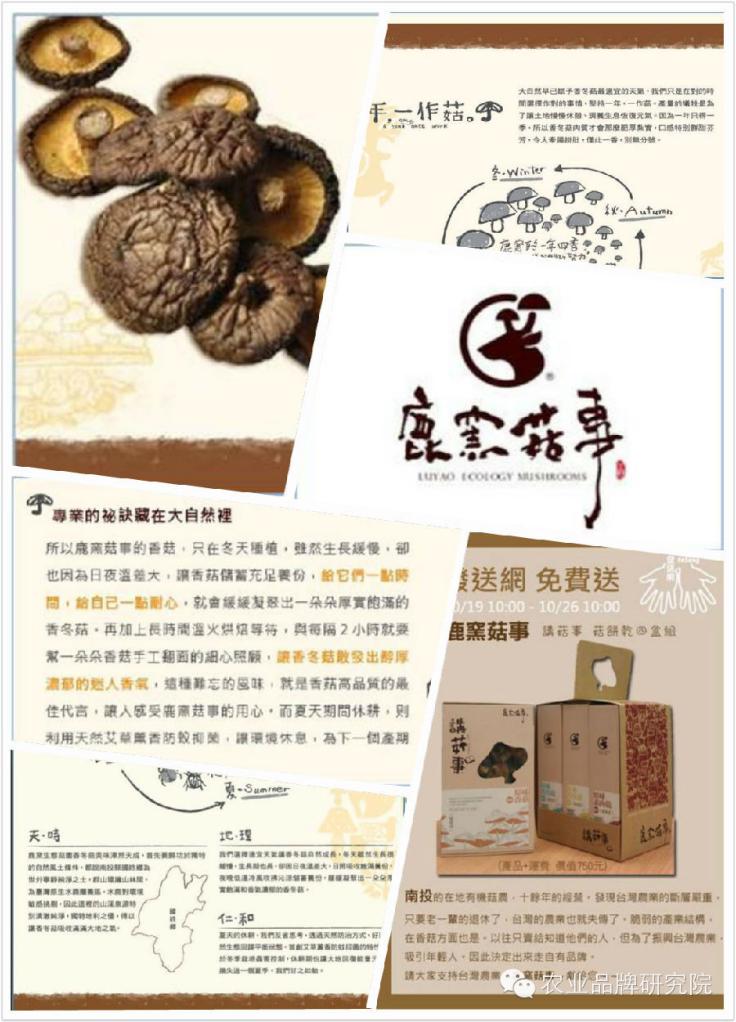

案例4 “鹿窯菇事”:整合創新,形成傳統文脈與時尚化的有機結合

這個新品牌,在其價值觀、生產方式上堅持傳統文脈,而在產品休閑要素附加、渠道選擇、網絡互動、網絡銷售符號設計等方面,均著眼于文脈傳承與時尚化的結合,形成整合創新。

圖6 “鹿窯菇事”品牌網絡互動系列組圖

案例5 阿里山瑪翡咖啡:

著力體現原住民文化特征

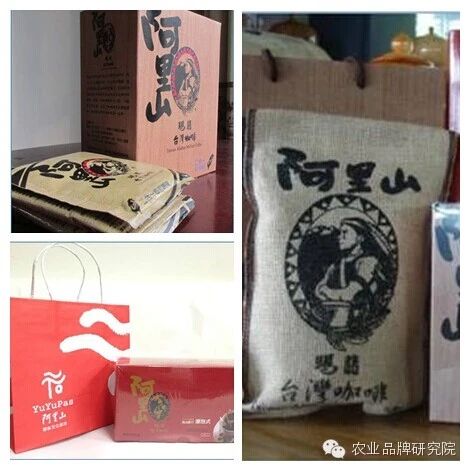

高山咖啡品牌,在全球排前八位。“瑪翡”(mafeel),在鄒族語言中意為:“很好喝”。品牌的字體符號及象征人物具有鮮明的原住民文化特征。

圖7 阿里山瑪翡咖啡的外包裝采用鄒族標志與“yuyupas”(鄒族語:吉祥平安)的結合,內包裝上采用充滿鄒族文化特色的女性頭像和手書“阿里山”背書。

案例6 “老楊”:

將創新精神融合傳統美食

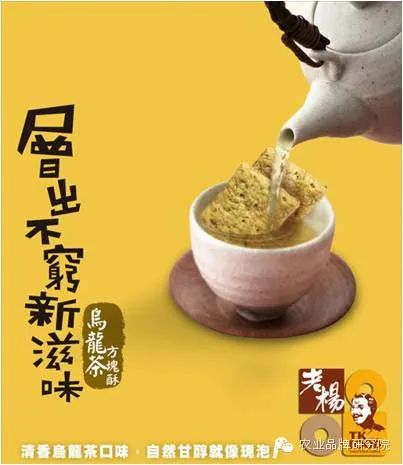

以傳統工藝制作的“方塊酥”為特色,成為嘉義特產。品牌主強調:“將創新精神融入傳統美食中,這是一種文化傳承,是一種對鄉土的熱愛,也是我們持續堅持的理念。”

圖8 親和、中國風的品牌標志

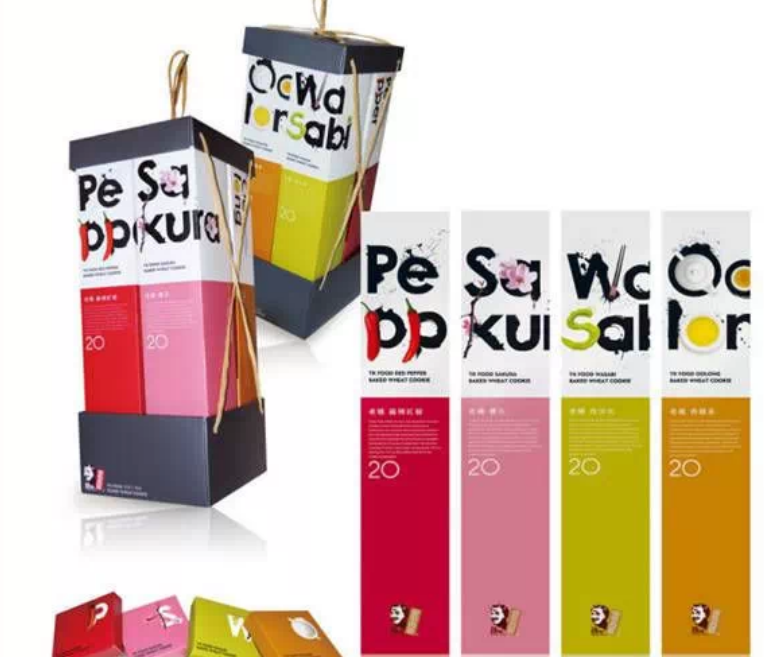

圖9 獲得德國紅點設計獎的阿里山玩味禮盒,結合臺灣阿里山獨特風味高山烏龍茶、芥末、櫻花、麻辣紅椒等形成創新風味,且符號設計中西合璧、具象與抽象結合,體現了傳統特產元素與國際視野、消費時尚的有機融合。

圖10 廣告形式的自然、清新、精致表達,廣告語的中文寓意,體現文化特色

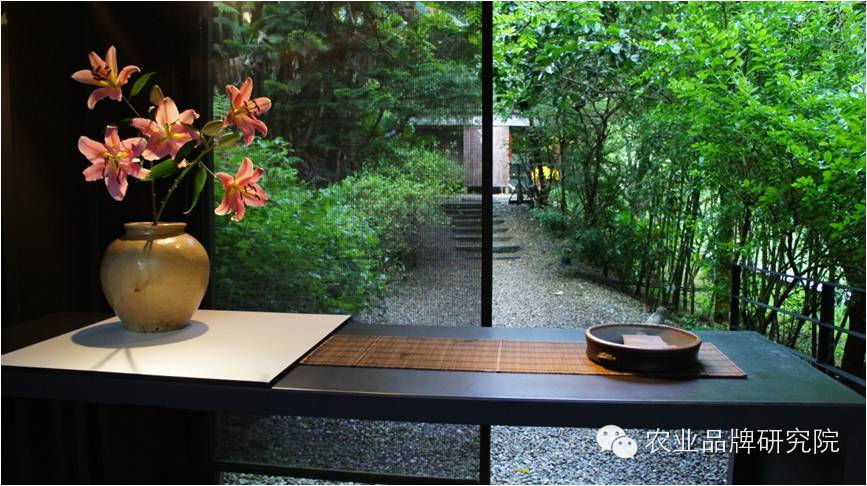

案例7 食養山房:整合傳統文脈要素,創制獨特品牌新境界

將傳統文脈中的花道、器道、茶道、文道、香道、佛道、樂理、光影效果等進行交互融合,形成尊重傳統文脈、基于傳統文脈的各種要素整合創新,創制出出乎意料的品牌新境界。

圖11 食養山房山門外,野百合的春天,在靜靜的開放

圖12 進了山門,一盆素心蘭靜悄悄地迎候著消費者

圖13 宣紙、瓷器、素心蘭、書法、草席、紅木器具、書籍等,各種元素整合創新為新的消費鏡像

圖14室外觀月長條素席與室內景象,引發明月夜色的充分想象

圖15 金蓮花,在眾人關注下嫣然開放

圖16 網絡接觸:食養山房,名人論禪的修道場

總之,臺灣農業尊重文脈、整合創新,借助農產品的文化性、區域性特征,加強文脈利用,凸顯文脈特征,提升文脈價值,創造品牌新境界的做法,值得大陸農業學習、研究、互動。

注釋:

[1]【德】恩斯特·卡西爾著,甘陽譯,《人論》,上海譯文出版社,1985年版,第12頁

[2]【美】肯尼迪·弗蘭姆普敦著,張欽楠等譯,《現代建筑——一部批判的歷史》,中國建筑工業出版社,1988年版,第135頁

[3]【日】阿久津聰、石田茂著,韓中和譯,《文脈品牌——讓你的品牌形象與眾不同》,上海人民出版社,2005年版,第2頁

[4]胡曉云等著,《中國農產品的品牌化——中國體征與中國方略》,中國農業出版社,2007年版,第142-151頁

[5]同上